西および南伊豆に生息するオオシマザクラの研究 (Coumarin content in Oshima cherry Prunus lannesiana var. speciosa growing in western and southern Izu)

1.背景

1.1 静岡県東部は桜葉の生産拠点である

伊豆半島西海岸に位置する松崎町や、南伊豆町はオオシマザクラ(Prunus lannesiana var. speciosa)の葉を用いた桜葉漬け生産が盛んである。桜葉漬けは桜餅などに使われ、松崎町の生産量は国産桜葉の全国シェアの7割以上を占める[1][2][3][4]。

1.2 2023年度までの研究成果

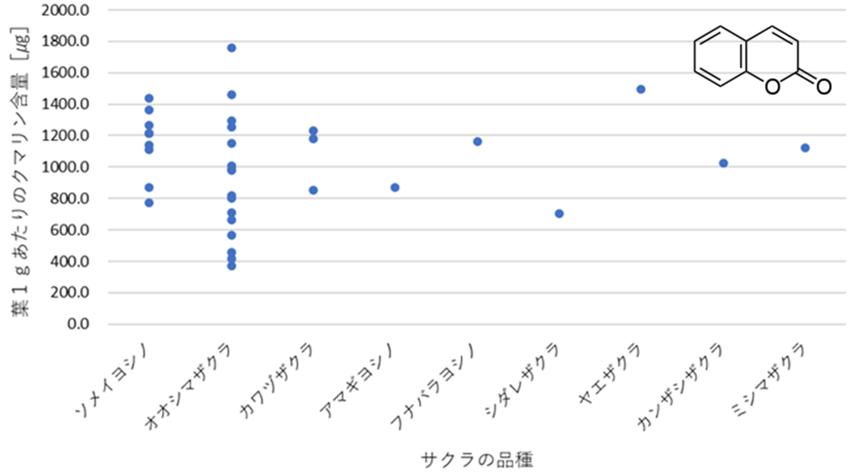

この理由を探るため、昨年度は伊豆各地で桜葉を採取し、クマリン含量を計測した(図1)。クマリン(C₉H₆O₂)とはサクラの葉に含まれる植物の芳香成分の一種で、塩漬けにしたり傷をつけたりして液胞を破壊することで生成される。本来はサクラが防虫のために備えた防御物質である。桜葉のクマリン含量が高いことで葉が香り高くなり、桜葉産業が発展したと考え、実験を進めた結果、最もクマリン含量が高かったのは伊東市にある城ヶ崎海岸のオオシマザクラであった(図1)。すべての株の遺伝子型が同じソメイヨシノのクマリン含量に差があったことから、クマリン含量はサクラの生息する環境に影響を受けると考えられた。

1.3 2024年度の研究目的

今年度はクマリン含量が増加する環境条件を解明することを目的とし、研究を行った。西伊豆および南伊豆では1912年頃から桜葉漬け生産が始まった。初めは山で採取した桜葉を用いていたが、1962年頃からは葉を採取する目的でオオシマザクラを畑で栽培するようになった。しかし、近年は高齢化などにより生産規模が縮小している。この研究を通して、桜葉漬け生産業の活性化の一助としたい。

2.方法

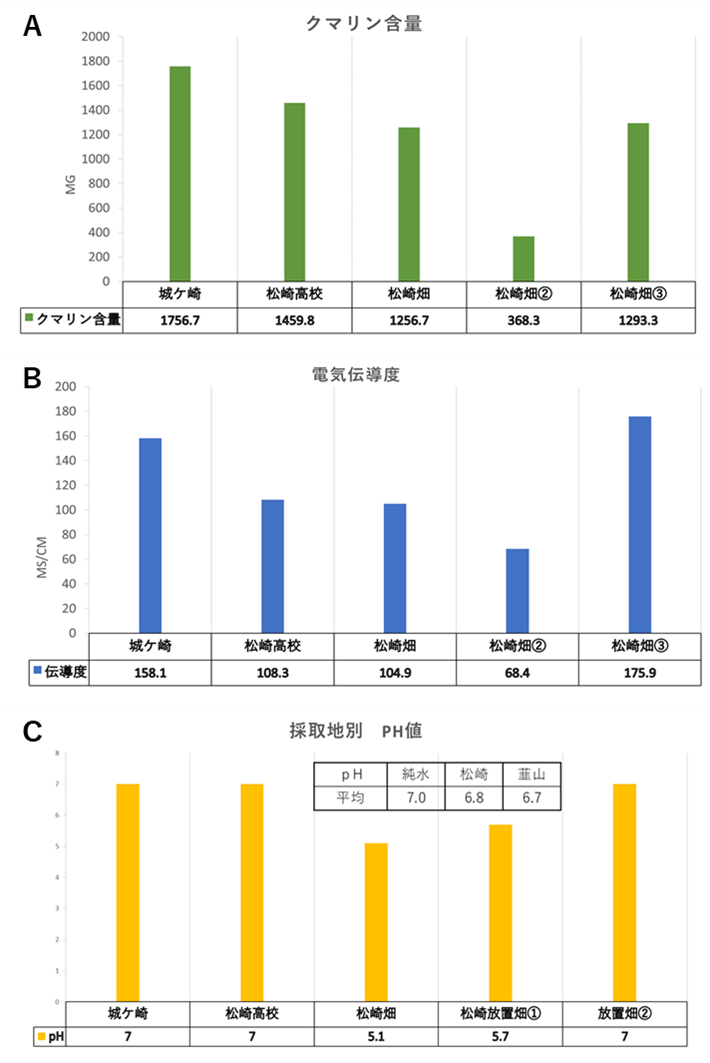

2.1 土壌のpHと電気伝導度を調べる実験

土壌中の電解質の量などを調べるため、伊東市城ケ崎海岸で1カ所、静岡県立松崎高等学校で1カ所、松崎町の桜畑3カ所の計5カ所の土壌を用いてpHと電気伝導度を測定した。まず、土壌をそれぞれ5 gずつビーカーにわけ、100 mLの純水を加えた。次に、3分間攪拌し、1週間放置した。そして、pH測定器と電気伝導度測定器を用いて1分間測定し、安定した数値を結果として記録した。韮山時代劇場(静岡県伊豆の国市四日町772)の土壌も調べた。

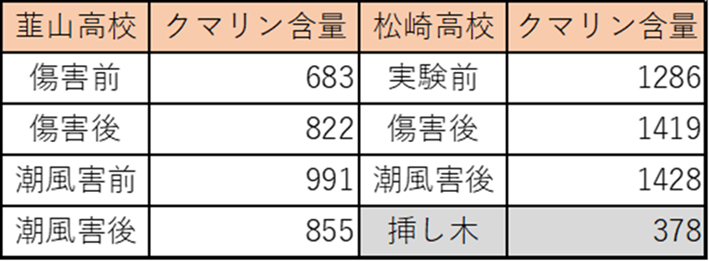

2.2 傷害と潮風害の影響を調べる実験

桜葉の傷と潮風に含まれる塩類によるクマリン含量への影響を調べるため、韮山時代劇場および松崎高校にあるオオシマザクラをサンプルとして、2つの実験を行った。第一の実験は、傷害の影響を調べる実験であり、サクラの葉にピンセットで傷をつけた。第二の実験は潮風害の影響を調べる実験であり、別のサクラの葉に海水を霧吹きで吹きかけた後、覆いをせずに1週間放置した。葉を採取した後に、桜葉漬用の食塩水とともにチャック付きポリ袋に入れて密封し、冷暗所で3カ月漬けた。沼津工業技術センターにクマリン含量の検査を依頼した。また、城ケ崎海岸のオオシマザクラ個体を親とする挿し木に対しても桜葉漬を作り、クマリン含量の検査を依頼した。

3.結果

3.1 土壌の電気伝導度とクマリン含量には正の相関がある

土壌の電気伝導度を調べたところ、クマリン含量の高いオオシマザクラ個体は、電気伝導度の高い土壌に分布していた(図2)。相関係数を計算したところ、0.72と強い正の相関があった。土壌のpHを調べたところ、クマリン含量が高い桜の木の土壌は、中性から弱酸性の範囲に合ったが、クマリン含量とは無関係だった(図2)。

3.2 傷害と潮風害はクマリン含量を増加させる可能性がある

2023年度の研究(図1)により、城ケ崎海岸に自生する個体が最もクマリンを含んでいることが分かった。その城ヶ崎海岸の個体は、虫食いや、潮風等の激しい環境ストレスにさらされていたため、環境ストレスがクマリン含有量に影響を与えている可能性があると考えた。そこで、葉の欠損や松崎の気候に焦点を当て、葉の欠損と、潮風に含まれる塩化ナトリウムなどの塩類の桜葉への影響を調べる実験(図3)をした。

傷害の影響を調べる実験では、ともにクマリン含量が増加した(表1)。潮風害の影響を調べる実験では、クマリン含量は韮山では減少し、松崎では増加した(表1)。挿し木のクマリン含量は、著しく低い値となった(表1)。

4.考察

4.1 土壌の分析から分かったこと

pHが中性付近を示しているサンプル(図2)は中性塩が溶けていると考えられる。また、酸性を示すサンプル(図2)は畑で顕著に見られることから、肥料などの影響を受けていると考えられる。pHが中性のサンプルにおいても、電気伝導度の高さとクマリン含量の高さに相関がみられるため、土壌中の中性塩の量がクマリンの量に影響を及ぼしている可能性がある。しかし、この実験では中性塩が塩化ナトリウムと断定できないため、塩害が土壌にどれだけ影響しているかは分からない。

4.2 クマリン含量の分析から分かったこと

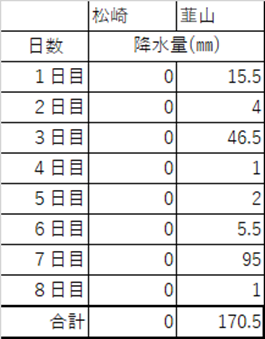

傷害(図3)については、韮山時代劇場、松崎高校でともにクマリン含量が増加した(表1)。葉への傷害はクマリン含量の増加に影響すると考えられる。潮風害(図3)については、松崎高校と韮山時代劇場で差がみられた(表1)。松崎高校ではクマリン含量の増加が見られたが、韮山時代劇場では逆の結果となった。実験期間中の天候に注目すると、実験期間中、松崎は晴天だったのに対し、韮山では降水が見られた(表2)。雨が降ったことで葉に吹きかけた塩水が流されてしまい、韮山時代劇場の場合は潮風害の効果が薄くなった可能性が考えられる。そのため、今後再実験を行い、さらに研究していきたい。

挿し木のクマリン含量(表1)が著しく低くなった理由として、まだ発達途中であることや、鉢で育てていたことが考えられる。木の生育状態や、鉢の土壌の状態との関係についてさらに研究していきたい。

4.3 松崎町の地形がクマリン含量に与える影響

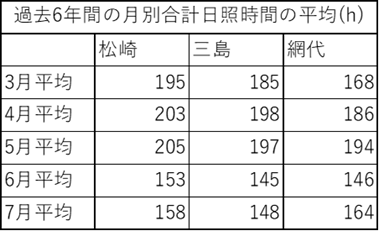

葉の成長期である3月から、収穫時期の7月の日照時間(表3)を比較すると、どの月も松崎町のほうが伊豆の国市韮山よりも長く、海陸風に着目すると西の海から風が吹くと考えられる。その風に乗って塩類が運ばれる可能性があり、そのことがオオシマザクラのクマリン含量を高めている可能性がある。

4.4 今後の展望

今年度の潮風害実験(表1)で正確な実験ができなかったため、同じ気象条件で再実験を行いたい。また、城ケ崎の挿し木のクマリン含量が著しく低い値となったことから、クマリン含量と鉢での土壌の状態や生育状況との関係を考察していきたい。さらに、今後、国立遺伝学研究所よりオオシマザクラの「伊豆桜」と、フナバラヨシノの2系統の苗木を購入する予定である。これらの株を松崎や韮山などに植えてクマリン含量の比較を行っていく予定である。

謝辞

共同研究を進めてきた静岡県立松崎高等学校に加えて、松崎桜葉商店の小泉邦夫様、国立遺伝学研究所の梅原欣二様、美しい伊豆創造センターの遠藤大介様、沼津工業技術支援センターの鈴木雅博様にご協力をいただきました。ありがとうございました。

参考文献

- 七海絵里香, 大澤啓志, 勝野武彦 (2013) 伊豆半島松崎町における桜葉畑景観の成立過程. ランドスケープ研究 76: 443-446. DOI <https://doi.org/10.5632/jila.76.443>.

- 古賀惠介 (2006) 視点・サクラの世界から. 龍城論叢 23: 19-28.

- 古賀惠介 (2013) 伊豆の桜葉漬けとオオシマザクラの記憶. 龍城論叢 30: 35-44.

- 松崎町役場 (2019) 桜葉の栽培. <https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2019011700029/ >, Accessed 2024-03-17.

© ISS-FHIX 2025 All Rights Reserved.

この論文は、編集委員会を通して著者へのコメントを受け付けます。